老话说,十里不同风,百里不同俗

合肥人的婚礼里,藏着江淮大地的温度。

“天上无云不下雨,地上无媒不成亲。”合肥老辈人常把话挂在嘴边。媒人提着烟酒糖茶上门说亲时,礼物必定是双数——烟两条、酒两瓶、茶两盒,暗喻“好事成双”。女方家也讲究,迎客不说“你好”,送客不道“再见”,怕把缘分说断了。

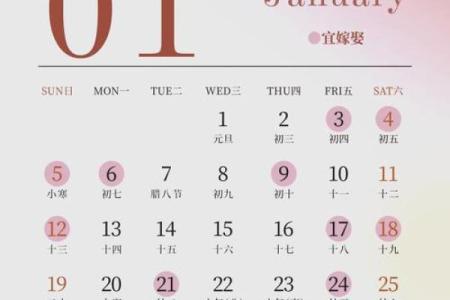

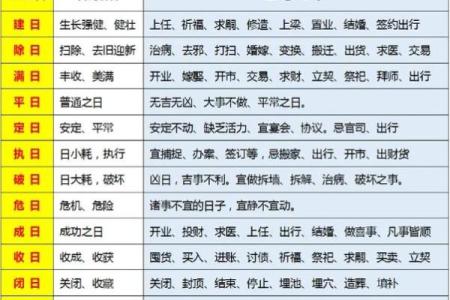

下期单是重头戏。男方把婚期用红纸写成正式期帖,连彩礼一起托媒人送到女家。肥西高刘一带至今保留传统,红纸黑字写得工工整整,老辈人觉得样才显得郑重。

接亲:下午出发的门缝钱大战

合肥接亲偏挑下午,老话讲“带半才成伴”。接亲时间卡在1点半、2点半类带“半”字的时辰,车队数量更得凑双数。摄像车不算在内,头车坐新人,二车载伴郎伴娘,伴郎还得抢先下车给新郎开门。

门缝钱是场硬仗。新娘家大门紧闭,新郎塞红包从门缝往里递。小面额红包(5元、10元)备上二三十个,百元大钞也得揣几张。去年冬至参加表妹婚礼,她家设三道门,光大门就耗掉15个红包。塞钱间隙还得放“催门炮”——百响短鞭炮噼啪作响,既是催促也是助兴。

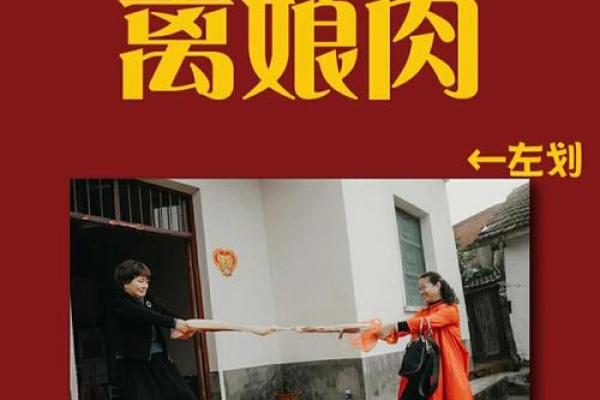

门开之后规矩更多:新郎找婚鞋给新娘穿上;新人敬拜女方父母;新娘由舅舅背出门(怕她脚沾地带走娘家财气)。起轿时母女俩必要哭一场,谓之“哭嫁”,轿子走远娘家还泼盆水,寓意“嫁女如泼水,愿女心清澈”。

踩糕入房:从传袋到换鞋的深意

新娘到婆家脚不沾地。米袋铺地传递向前,老人喊“传一袋,郎才女貌;传二袋,鸳鸯合好……”叫传袋,谐音“传代”,讨个子孙绵延的好彩头。

下车要踩两条步步糕,糕与“高”同音,象征步步高升。进房先敬公婆茶,新娘改口喊爸妈,公婆递上大红包(常见万里挑一的10001元)。喝完茶吃“早生贵子羹”——红枣、花生、桂圆、莲子熬的甜汤,婆婆笑眯眯盯着新人吃完才罢休。

最绝是洞房换鞋。进门前夫妻互换鞋子穿,你穿我的绣花鞋,我蹬你的黑布鞋,趿拉着对方鞋子进洞房。老媒婆王婶解释:“夫妻同行要同心,你中有我,我中有你,鞋换着穿才能白头到老嘛!”(笑)

闹房回门:从恶作剧到戏姑爷

合肥人信奉“闹发闹发,越闹越发”。闹房分文闹武闹:文闹考新人对诗猜谜,武闹就野多了——有人扒新娘袜子,有人把新人按倒在床。去年在长丰参加婚礼,几个小伙子硬给新郎套三条裤子,逼他跳滑稽舞,满屋子人笑得直不起腰。不过现在提倡文明闹房,过分举动少多了。

回门规矩更鲜活:

案例:草坪上的新式婚俗

2025年2月,瑶海区刘先生和方女士的婚礼成了新典范。没要彩礼,没雇车队,两人坐520路公交婚车到骆岗公园。草坪婚礼自己主持,新娘头纱别着婆婆送的玉簪——既是传家宝,又省了买新首饰。

“彩礼不重要,婚礼重在心意。”方女士在婚姻登记处指着《抵制高额彩礼倡议书》说。当时大厅显示屏正播放金婚老人访谈:“我俩结婚就两床被子,恩爱五十年!”如今合肥公园婚姻登记处已成网红点,2025年元旦单日登记356对新人,传统婚俗正被赋予新表达。

新旧交融的婚俗地图

传统婚俗里藏着生存智慧:

现代改良已悄然发生。合肥推出结婚公交专线(如骆岗公园520路、地铁3号线婚车),特邀金婚夫妇当颁证师(2025年已有31位),婚姻辅导室进驻登记处(2024年服务1.33万人次)。

当年轻人把步步糕换成云片糕,门缝钱变成手机红包时,老合肥人依然念叨着:“穿对方鞋,走同心路。”那些看似古怪的习俗,包裹着对婚姻的敬畏——毕竟婚礼是一时的热闹,婚姻才是一世的修行。就像滨湖新区张大爷说的:“甭管旧式新式,两口子同心同德才是真式!”